口元には獣のような牙をむき、額には不吉な角を生やした、怒りに歪む表情──それが般若面です。現在では、富士山や芸者、侍と並び、日本文化を象徴するビジュアルのひとつとして広く知られています。本作では、その般若面を折り紙によって再構成しました。

近年、般若面は本来の出典である能楽への関心の高まりに加え、タトゥーやTシャツのグラフィック、木彫、さらには3Dプリント作品など、さまざまなかたちで再解釈され、オンラインを通じて世界中に共有されるようになっています。

般若面が持つ二面性

能は、室町時代の14世紀に成立した日本の伝統的な舞台芸術です。般若面は、『葵上』や『道成寺』といった代表的な能の演目で用いられ、嫉妬や怒りに囚われた末に鬼と化し、怨霊となった女性の姿を表しています。

『葵上』では、かつて愛した男性の心が自分から離れ、別の女性へと向かっていく現実を前に、深い悲しみと激しい嫉妬に焼かれる女性が描かれます。般若面は、その怒りと哀しみという相反する感情を同時に内包した存在として造形されています。

正面から見ると、般若面は激しい怒りに満ちた恐ろしい表情をしています。しかし、下から仰ぐと、その表情は一転し、どこか哀愁を帯びた、悲劇的とも言える顔つきが立ち現れます。このように、見る角度や光の当たり方によって表情が変化する点は、般若面に限らず、多くの能面に共通する特徴です。

固定された形でありながら、鑑賞者の視点によって感情が揺れ動く──その繊細な構造こそが、能面、そして般若面の大きな魅力だと感じています。

恐怖がクールへと転じるとき

24時間電気の光に囲まれた現代では、日が沈めば闇が訪れていた近代以前の日本の夜を想像することは、なかなか難しくなっています。当時、夜の闇を照らすものといえば、揺らめく蝋燭の炎や月明かりだけでした。

1933年に発表された随筆『陰翳礼讃』の中で、谷崎潤一郎は、漆器をはじめとする日本の伝統的な美術や工芸が、明るさの中ではなく、むしろ薄暗がりの中でこそ、その本質的な美しさや神秘性を立ち上がらせるように作られてきたことを語っています。

すべてを照らし尽くす光ではなく、陰影の中に潜む気配や余白にこそ美を見出す──その感覚は、日本文化の深いところに流れている美意識のひとつだといえるでしょう。

同じ美意識のもと、能や歌舞伎の上演もまた、かすかな炎の光の中で行われてきました。観客は、闇の中からぼんやりと浮かび上がる白い能面や、力強い隈取を施した顔を見つめながら、見えない部分を想像力で補っていたのです。かつてそれらが強い恐怖を伴って感じられたのは、すべてがはっきりと見えていなかったからこそ、とも言えるでしょう。

現代では、こうしたかつての「怖い」イメージは、明るすぎる照明のもとで、その妖しさや気配を少しずつ失ってきました。その代わりに私たちは、それらを「クール」なものとして受け取っています。大胆で、グラフィックで、象徴的な存在として評価する視点です。それはそれで価値のある見方ですが、同時に、「見えないもの」が持っていた静かな力を忘れてはいけないとも感じています。

影のためのデザイン

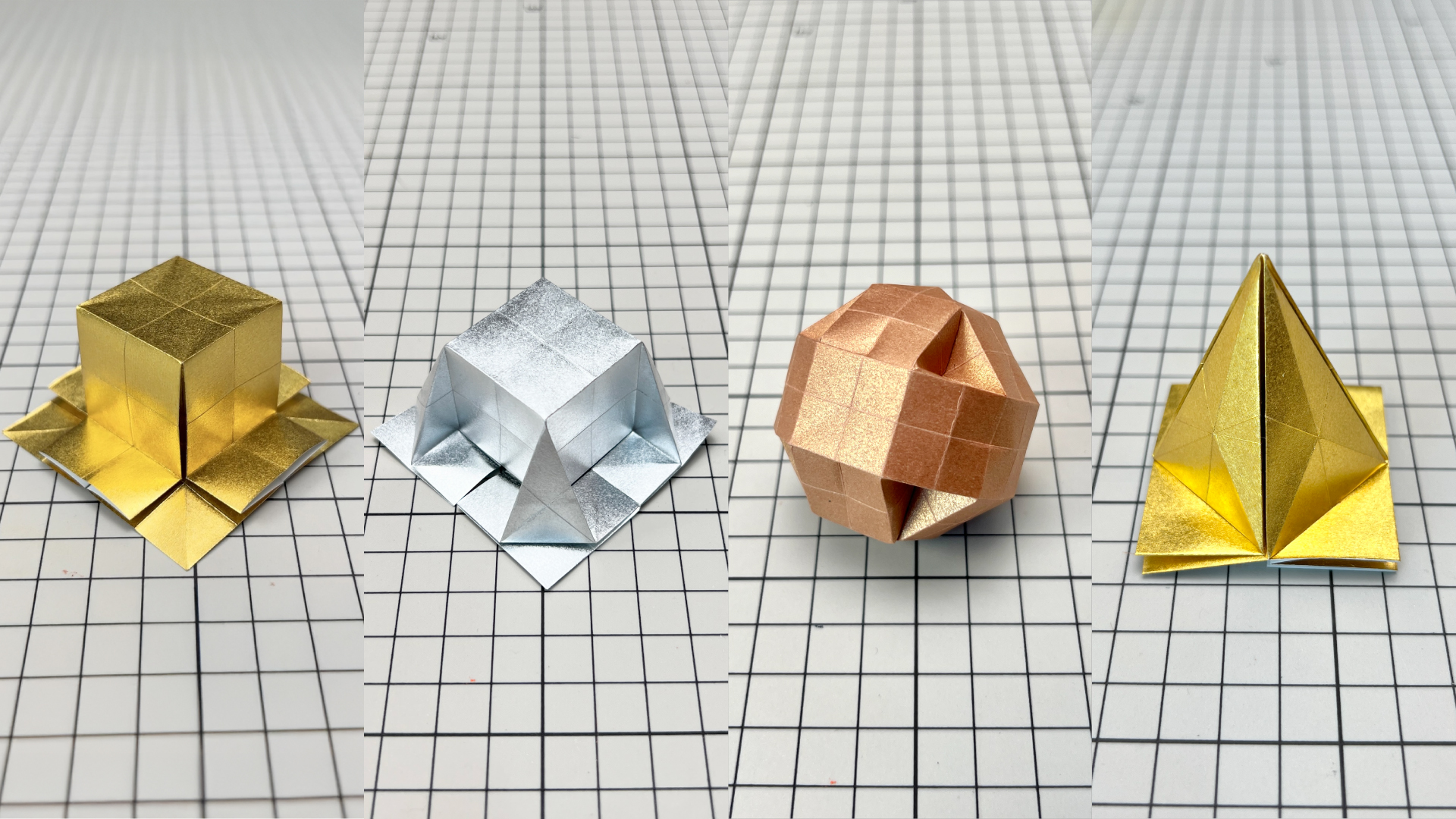

こうした考えを踏まえ、この折り紙の般若面は、あえて暗がりの中で鑑賞されることを前提にデザインしました。深い影が落ちる構造や、金属のようにも見える表情を強調することで、量感や質感が際立つようにしています。

今後は、さらに別の展開として、ポップな色彩──たとえばピンクのような色──を用い、より現代的で「クール」な方向へと振り切ったバリエーションにも挑戦してみたいと考えています。光と影、恐怖と洗練。その境界を行き来しながら、般若面の新たな表情を探っていくつもりです。

般若の面

デザイン・制作:ハマナカ トモアキ

2024年

素材:紙(マーメイド)、アクリル絵具

サイズ:25cm × 30cm × 20cm

日本文化における「光」をテーマにした、その他の作品